Lectures

Éloge du carburateur

Éloge du carburateur

Essai sur le sens et la valeur du travail

« La génération actuelle de révolutionnaires du management s’emploie à inculquer de force la flexibilité aux salariés et considère l’éthos artisanal comme un obstacle à éliminer. On lui préfère de loin l’exemple du consultant en gestion, vibrionnant d’une tâche à l’autre et fier de ne posséder aucune expertise spécifique. Tout comme le consommateur idéal, le consultant en gestion projette une image de liberté triomphante au regard de laquelle les métiers manuels passent volontiers pour misérables et étriqués. Imaginez à côté le plombier accroupi sous l’évier, la raie des fesses à l’air. »

Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler dans un think-tank à Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il démissionne pour ouvrir… un atelier de réparation de motos. À partir du récit de son étonnante reconversion professionnelle, il livre dans cet ouvrage intelligent et drôle l’une des réflexions les plus fines sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés occidentales.

Mêlant anecdotes, récit, et réflexions philosophiques et sociologiques, il montre que ce « travail intellectuel », dont on nous rebat les oreilles depuis que nous sommes entrés dans l’« économie du savoir », se révèle pauvre et déresponsabilisant. De manière très fine, à l’inverse, il restitue l’expérience de ceux qui, comme lui, s’emploient à fabriquer ou à réparer des objets – ce qu’on ne fait plus guère dans un monde où l’on ne sait plus rien faire d’autre qu’acheter, jeter et remplacer. Il montre que le travail manuel peut même se révéler beaucoup plus captivant d’un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois de l’« économie du savoir ».

« Retour aux fondamentaux, donc. La caisse du moteur est fêlée, on voit le carburateur. Il est temps de tout démonter et de mettre les mains dans le cambouis… »

——————————————————————————————————————

Arthur Lochmann a délaissé ses études de droit et de philosophie pour devenir charpentier. En apprenant le métier, il a découvert des gestes, des techniques et une pensée de la matière qui ont transformé son rapport au monde.Ce récit d’apprentissage plein d’humilité entremêle souvenirs de chantiers et réflexions sur le corps, le savoir et le travail aujourd’hui. Avec une langue limpide et élégante, l’auteur montre comment la pratique de cet artisanat lui a donné des clés précieuses pour s’orienter dans une époque frénétique

En apprenant le métier de charpentier, il a découvert des gestes, des techniques et une pensée de la matière qui ont transformé son rapport au monde. Ce récit d’apprentissage plein d’humilité entremêle souvenirs de chantiers et réflexions sur le corps, le savoir et le travail aujourd’hui. Avec une langue limpide et élégante, l’auteur montre comment la pratique de cet artisanat lui a donné des clés précieuses pour s’orienter dans une époque frénétique. Parce qu’apporter du soin à son travail, c’est déjà donner du sens à son action ; qu’apprendre et transmettre des savoirs anciens, c’est préserver un bien commun ; et que bien bâtir, c’est s’inscrire dans le temps long : la charpente est une éthique pour notre modernité.

——————————————————————————————————————

Johann Michel, Le réparable et l’irréparable, L’humain au temps du vulnérable,

Pourquoi certains d’entre nous sont ils désemparés par ce qui est abimé, cassé, brisé? ET qu’est ce qui nous pousse ainsi à réparer?

Les sociétés occidentales connaissent un accroissement inédit des revendications en faveur des réparations. Les catastrophes historiques qui ont bouleversé le siècle dernier en sont l’origine immédiate et le paradigme fondateur. Le pari de cet ouvrage est de prendre à sa juste mesure l’historicité contemporaine de la réparation tout en la saisissant dans sa profondeur anthropologique. La réparation est un phénomène global qui ne se présente pas de manière unifiée : réparer un objet, réparer une lésion, réparer une offense, réparer un crime… Que révèle la réparation de l’être humain ? Sa vulnérabilité (naturelle), sa faillibilité (morale), son incomplétude (sociale), mais aussi l’ensemble des capacités qu’il met en œuvre pour en conjurer les effets, jusqu’à une certaine limite. L’irréparable du temps et l’irréparable de la dette hantent toute politique de réparation. Autant de défis qui se posent à une philosophie de la réparation construite dans un dialogue renouvelé avec les sciences sociales.

——————————————————————————————————————

Les gestes

Vilem Flusser

Les gestes « […] réunit une série d’essais qui veulent voir jusqu’où on peut aller en partant du geste à la recherche de l’homme.

Il se peut que la direction prise ne soit pas la bonne, ce ne sont que des essais. Mais il montre que l’on peut aller très loin, qu’on peut avoir des surprises » (Vilem Flusser).

Si Vilem Flusser a connu une reconnaissance internationale il est traduit depuis longtemps en plusieurs langues et son ouvre complète est une référence dans le champ théorique allemand il est fort peu connu et traduit en France.

Les Gestes est l’un des rares livres de l’auteur écrit directement en français. Il synthétise une réflexion qui se développe entre 1948 et 1990 et il apparaît comme un événement majeur dans la réflexion sur les arts visuels.Ecrire, détruire, faire l amour ou fumer la pipe : l existence humaine se manifeste par des gestes.

Vilém Flusser les décrit pour poser un certain nombre de questions classiques de philosophie : quelle place occupe l art dans nos vies, quelle relation au monde et à autrui entretenons-nous ? Ce recueil vaut autant par les gestes abordés que par l originalité de la démarche, en d autres termes par le geste de l auteur. Il ne force pas le trait, mais laisse chacun libre de se reconnaître ou non dans ses propos.

Flusser distingue trois grandes catégories de gestes :

- les gestes contre le monde (le travail)

- les gestes vers autrui (la communication)

- les gestes comme fin en soi (l art).

Et si chaque geste est une synthèse des trois, l’exemple du travail montre qu un geste peut en dominer d autres et en définir la forme. Tout comme il y a une histoire humaine, il y a donc également une histoire des gestes. Ainsi, si l on ne parle plus du geste de fumer la pipe quand on parle de l art, c est que « nous ne vivons pas pour vivre, mais pour changer le monde ». L’art est dans nos existences historiques « un geste de travail (chercher à faire une oeuvre) ou bien un geste de communication (chercher à informer) ».

La prégnance du travail traduit une révolution d intérêt que Flusser évoque longuement à travers le geste de la recherche, geste qu il considère comme le modèle de tous nos gestes. Ayant pris la place du geste rituel au Moyen-Age, la recherche scientifique ne cherche pas une chose perdue, mais « n importe quoi ». Visant une connaissance objective, pure et sans préjugé, elle s est d abord bornée aux objets inanimés. Or explique l auteur, cette façon de chercher est en crise : « la nature bourgeoise est en expansion (…). Elle a avalé, au cours de l âge moderne, les êtres vivants, l esprit humain et la société (la biologie, la psychologie et la sociologie ».

Biographie de l’auteur

Né à Prague le 12 mai 1920, Vilém Flusser fuit le nazisme et s’exile d’abord à Londres en 1940, puis à Sant Paulo en 1941, où il fonde sa propre école de philosophie de la communication en 1963. Il est mort dans un accident de voiture en 1991, près de la frontière tchèque… Vilém Flusser est un philosophe dans la tradition de Heinrich Heine, Sigmund Freud et Walter Benjamin. Avec Heine il partage le goût de la provocation de l écrivain apatride, avec Freud l auto-observation intrépide, avec Benjamin l analyse des formes d expression avancées de la technique comme geste existentiel.

——————————————————————————————————————

Philosophie du geste

Michel Guérin chez Actes Sud

L’auteur a retenu quatre gestes faire (la technique et le travail), donner (le social et les échanges), écrire (le geste renversé, révolté) et danser(le geste pur). C’est qu’on ne peut philosopher sur le geste sans assumer la dimension du fragment, de l’esquisse… L’idée de fond, c’est que le sens, avant d’être “logique”, est d’abord forme et même posture, disposition. Entre le corps propre et la représentation abstraite, le geste esquisse la première tournure de la pensée comme de l’action.

Dans sa grande synthèse sur l’évolution, André Leroi-Gourhan plaçait le geste et la technique avant la parole et le langage. C’est pourquoi les gestes, auxquels nous ne prêtons en général que peu d’attention, portent en eux, selon la belle expression de Michel Guérin, « le vœu d’une parole fantôme ». Il évoque par là ceux que nous faisons sans cesse lorsque nous parlons et notamment pour suppléer à un défaut de parole ou à un mot qui manque. Mais la formule dit aussi la longue mémoire déposée dans nos gestes les plus anodins et qui nous définit comme espèce au moins autant et d’une manière plus archaïque encore que le langage. Le geste atteste, nous dit l’auteur, « un vouloir-dire animal ». L’association entre un signe linguistique et un objet est arbitraire. Le geste, lui, imite l’idée, il met en image le signifiant, il vient mimer le signifié. Il représente aussi une schématisation par le corps, qui s’invite ainsi en douce dans la conversation et confère une couleur, un relief et une identité à nos propos si souvent conventionnels.

On se souvient que pour Ernst Cassirer, c’est le geste qui fait signe – celui qu’on appelle le geste déictique (du grec deixis qui signifie l’acte de montrer) – qui serait à l’origine du langage. Désigner du doigt une place, ici ou là, un objet, serait ce point de départ, un peu comme si la parole était un geste fossile. Et c’est dans le geste technique que se révèle le mieux cette dimension anthropologique. Certains primates savent aussi manier des outils rudimentaires et occasionnels mais sans les conserver, ni les entretenir, ni les améliorer. Seul l’homme semble capable de construire des outils à faire des outils, comme l’affirme Bergson dans L’Evolution créatrice . Si l’outil est une extension du pouvoir de préhension et de percussion de la main, c’est bien le geste qui assure son efficacité. L’auteur s’attarde sur la notion d’habileté, je cite : « juste dosage de mouvement inspiré et de savoir calculé, l’équilibre entre le mouvement du corps, spontanément lancé et la connaissance analytique des solides. » Et lorsqu’il parle de cette dialectique subtile entre l’habitude de faire et la lancée du geste, on pense aux belles pages que Jean-François Billeter a consacrées au commentaire d’un passage de Tchouang Tseu sur le geste de l’artisan et à ce qu’il faut à la fois de concentration et d’inconscience dans la répétition pour réaliser le geste parfait. Le corps s’émancipe alors du contrôle du cerveau pour laisser le geste se faire tout seul et devenir en quelque sorte le prolongement de l’outil.

Michel Guérin, qui a écrit plus d’une vingtaine de livres, est bien placé pour savoir qu’écrire est aussi un geste, même si le plus mental de tous nos gestes et celui qui illustre le mieux la solidarité de la main et du cerveau. Pour lui, l’activité de penser s’apparente davantage à la percussion qu’à la préhension (même imaginaire). Du stylet au clavier en passant par la plume taillée, voire acérée, il s’agit toujours d’imprimer à la matière un relief et le verbe tracer appartient à la famille de frapper, percer, forer. En somme « écrire, c’est creuser » et l’écriture, qui copie la pensée, « oscille entre l’exposition et le dépôt », entre la lumière et le secret, entre l’exotérique et l’ésotérique. Comme disait Nietzsche dans une formule inconciliable du Gai Savoir : « On ne tient pas seulement à être compris quand on écrit, mais tout aussi certainement à ne pas l’être ». Ce reste d’obscurité, c’est aussi ce qui incite à la relecture, dans l’éternel retour du même.

La lecture est aussi un geste, un geste immatériel. Lorsque je lis, nous dit l’auteur, « je relève les signes ». Une activité qu’il qualifie de magique, « qui escamote les signes au profit du sens ». Comme disait Sartre, « la lecture est une création dirigée » et pour l’observateur attentif du lecteur cette magie peut produire son effet. Dans Sens Unique , Walter Benjamin décrit un enfant lisant qui s’interrompt et lève le nez – je cite – « tout recouvert par la neige de ses lectures ».

Même la pensée est un geste, pour Michel Guérin. Il y aurait un art de penser, un art au sens traditionnel de « faire », comme il y a un art de dire, la rhétorique. Cet art a pour nom « méthode » et le Discours de la méthode n’est rien d’autre qu’un manuel technique à l’usage des philosophes. Ici, pas de geste visible comme chez Rodin et son penseur. Mais la geste du geste, son épopée mentale et sa gestation. On revient à l’outil, et à la dialectique qu’il instaure entre adaptation et émancipation. Et pour la pensée, l’adaptation à l’horizon d’attente, l’émancipation à l’égard des opinions. Ici le geste peut être défini comme motion, une intention faite corps, un élan qui conserve quelque chose de l’émotion initiale.

Beaucoup d’écrivains ont vu dans la danse une image de la pensée, comme Paul Valéry, Rilke, Mallarmé et surtout Nietzsche. Suivant en cela Rudolf Laban qui affirmait qu’il n’y a que deux grands modes de l’activité humaine, faire et danser, Michel Guérin se range dans la deuxième catégorie et consacre un chapitre entier à cette modalité du geste, en l’appariant à la tâche du penseur. Le renversement de toutes les valeurs, dans l’innocence du devenir.

L’auteur de la revue ci-dessus est Jacques Munier – Revue Geste N°8 Dossier Faire et défaire la guerre. Intégralité du podcast lié içi

——————————————————————————————————————

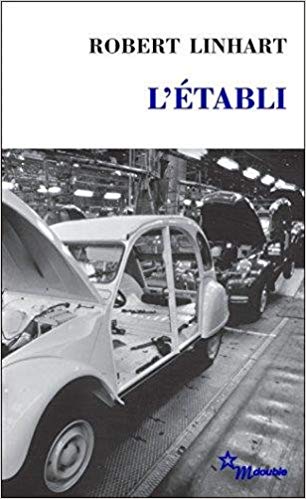

Robert Linhart

L’Établi, ce titre désigne d’abord les quelques centaines de militants intellectuels qui, à partir de 1967, s’embauchaient, “ s’établissaient ” dans les usines ou les docks. Celui qui parle, ici a passé une année, comme O S. 2, dans l’usine Citroën de la porte de Choisy. Il raconte la chaîne, les méthodes de surveillance et de répression, il raconte aussi la résistance et la grève. Il raconte ce que c’est, pour un Français ou un immigré, d’être ouvrier dans une grande entreprise parisienne.

Mais L’Établi, c’est aussi la table de travail bricolée où un vieil ouvrier retouche les portières irrégulières ou bosselées avant qu’elles passent au montage.

Ce double sens reflète le thème du livre, le rapport que les hommes entretiennent entre eux par l’intermédiaire des objets : ce que Marx appelait les rapports de production.

Robert Linhart a été en 1966 l’un des fondateurs du premier parti “maoïste” en France, l’UJC(ml). Ce parti prônait ce qu’on a appelé “l’établissement”, c’est-à-dire qu’il demandait aux étudiants et intellectuels de quitter l’université ou leur métier pour aller travailler à l’usine, parmi les ouvriers, afin de les préparer à la révolution qui, cela ne faisait alors aucun doute à leurs yeux, n’allait pas manquer d’arriver. Le parti pris de l’auteur fait que tout ce qui est extérieur à l’usine et aux ouvriers qui y travaillent est “hors champ”, radicalement absent du livre. de ce fait ne sont jamais évoqués, ni la révolte de mai 68, ni la politique en France ou dans le monde, ni les mouvements maoïstes (ni le mot de maoïste, ni, il me semble, celui de communiste ne sont nulle part mentionnés dans le livre). En dehors des prénoms des ouvriers ou des noms des petits chefs qu’il côtoie, Linhart ne cite aucun nom propre. Mais cette absence de perspective “globale” est peut-être ce qui rend ce livre très attachant et d’une grande force politique. Il y dissèque ce qu’est le fonctionnement d’une usine à la chaîne avec toutes les vicissitudes, les brimades que l’on peut sans doute ‘imaginer” mais qu’une description faite au plus près de la chaîne, avec les mains pleines de cambouis, les oreilles pleines des bruits abrutissants de l’usine, les os qui n’en peuvent plus de supporter des positions inhumaines, rend terriblement crédible. Linhart a un véritable talent de conteur et l’on se sent vite proche de son narrateur et, comme lui, révolté par la condition réservée à ses compagnons ouvriers. (critique andras babelio)

Le geste technique est reconnu comme « patrimoine immatériel » par la richesse inégalée des métiers vivants.

——————————————————————————————————————

Gestes techniques, techniques du geste (super dictionnaire)

Le geste technique est reconnu comme partie intégrante d’un « patrimoine immatériel » par la richesse inégalée des métiers vivants. Comment comprendre ce mouvement du corps ouvrier dans toutes ses nuances, au fil du temps, grâce aux mots, aux images et aux traces matérielles ? L’ouvrage est un hommage à l’anthropologue François Sigaut (1940-2012). Conçu par les auteurs comme outil essentiel à qui souhaite saisir la multiplicité des approches, il revient sur les bilans et perspectives des recherches universitaires les plus récentes.

Le geste prime sur les mots et valorise l’individu inscrit dans une communauté d’expérience, d’acquis et d’excellence. Sont déclinés l’apprentissage d’un geste pour produire et transformer, la vie du geste et le geste artificiel. Les contributions sont pluridisciplinaires : verrerie, pierre, céramique, art campanaire, bijouterie, lutherie, mine, industrie textile, chantier naval, cuir, techniques agricoles ou alimentaires… Dès le XVIIIe siècle, le geste, initiateur des métiers, s’émancipe de l’atelier, compose avec la machine et abandonne progressivement l’outillage traditionnel. Au XXe siècle, la machine supplante parfois intégralement l’homme dans la réalisation du geste qui sera intégré, disséqué et exécuté par la robotique au XXIe siècle. Éditeur Presses Universitaires du Septentrion (contenu) – bon de commande

——————————————————————————————————

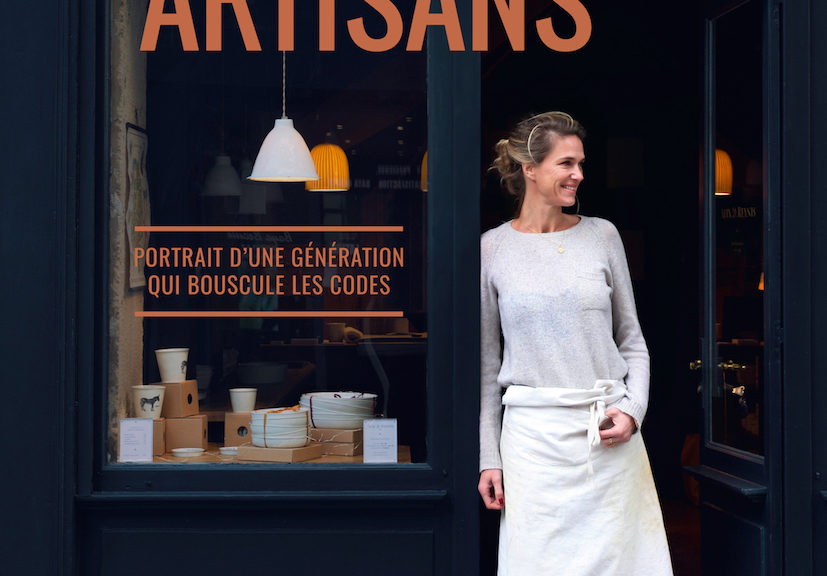

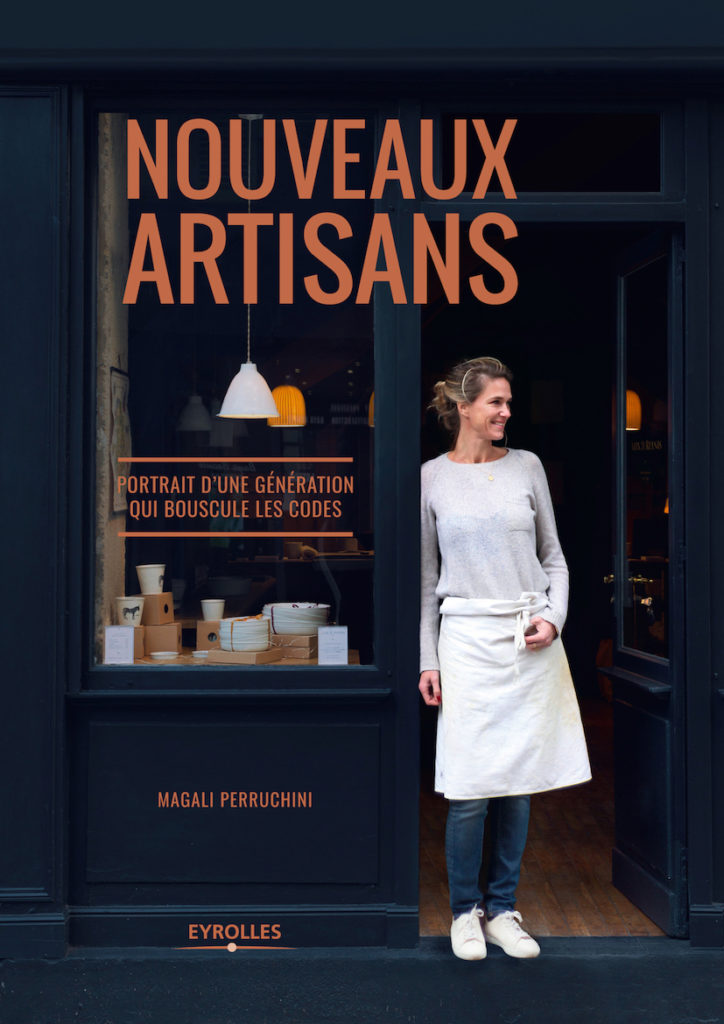

Nouveaux Artisans (Mars 2018)

Ce livre vous propose de partir à la rencontre de ces artisans et vous ouvre les portes de l’univers singulier de leurs ateliers pour rendre compte des motivations qui les poussent à exercer un métier manuel, en même temps que de découvrir en texte et en photos le processus de fabrication des objets qu’ils façonnent de leurs mains. Ils sont boulanger, peintre en lettres, céramiste, mécanicien moto, brasseur ou encore plombier. Artisans par vocation, animés depuis l’enfance par une passion précoce, ils suivent leur voie, en dépit parfois des réticences de leur entourage ; jeunes diplômés, ils se dirigent vers un métier manuel au lieu de rejoindre leurs congénères dans l’open space, ou quittent un “job à la con” pour créer leur activité ; cadres expérimentés, ils ont le déclic et opèrent une reconversion. Tous, ils expriment leur amour du travail bien fait, leur satisfaction du temps passé à perfectionner chaque pièce, leur épanouissement à vivre d’une activité qui a du sens, proche de la matière, de l’humain, des traditions. Magali Perruchini nous fait entrer dans l’atelier de ces nouveaux artisans qui bousculent les codes, ces 25 portraits dressent le tableau d’une génération de professionnels qui allient le souci des savoir-faire anciens avec l’inventivité des entrepreneurs d’aujourd’hui. Sur son blog. Les Mains Baladeuses, elle rend compte de ces parcours de vie “fait main” et de ces savoir-faire particuliers. Préface de Jean-Laurent Cassely – Postface de Pierre-Yves Gomez

Informations pratiques : couverture rigide, typo dorée, effet cuivré 256 pages, 28€

——————————————————————————————————————

Ce que sait la main

Richard Sennett (Traducteur : Pierre-Emmanuel Dauzat)

En proposant une définition de l’artisanat beaucoup plus large que celle de “travail manuel spécialisé”, Richard Sennett soutient que le programmateur informatique, l’artiste, et même le simple parent ou le citoyen font œuvre d’artisans. Ainsi pensé, l’artisanat désigne la tendance foncière de tout homme à soigner son travail et implique une lente acquisition de talents où l’essentiel est de se concentrer sur sa tâche plutôt que sur soi-même. Dans ce livre stimulant, Richard Sennett aborde l’expertise sous toutes ses déclinaisons. Nous voyageons ainsi à travers le temps et l’espace, des tailleurs de pierre de la Rome antique aux orfèvres de la Renaissance, des presses du Paris des Lumières aux fabriques du Londres industriel ; nous observons les expériences de l’informaticien, de l’infirmière, du médecin, du musicien ou du cuisinier. Face à la dégradation actuelle des formes de travail, l’auteur met en valeur le savoir-faire de l’artisan, coeur, source et moteur d’une société où primeraient l’intérêt général et la coopération. Et tandis que l’histoire a dressé à tort des frontières entre la tête et la main, la pratique et la théorie, l’artisan et l’artiste, et que notre société souffre de cet héritage, Richard Sennett prouve que “Faire, c’est penser”.

——————————————————————————————————————

Le magazine GESTE/S est un trimestriel français consacré aux métiers d’art, aux savoir-faire d’excellence et à la création contemporaine. Publié par Beaux Arts & Cie, il met en lumière le travail manuel et artisanal sous toutes ses formes, en valorisant la richesse culturelle et la virtuosité des artisans. Chaque numéro, d’environ 200 pages richement illustrées, propose des reportages, portraits, enquêtes, portfolios, et débats d’idées sur les ateliers, manufactures et les lieux où la main de l’homme exprime son excellence.

Le magazine explore des thèmes variés liés aux métiers d’art, tels que la transmission des savoir-faire, la couleur, les matériaux (terre, air, eau, feu), et la dimension symbolique et patrimoniale des créations artisanales. GESTE/S s’adresse à ceux qui souhaitent comprendre la profondeur et la contemporanéité des gestes artisanaux, tout en célébrant la tradition et l’innovation du fait main. Il présente également des séries exclusives, comme celle sur la restauration de Notre-Dame de Paris.